2014

防災減災調査特別委員会にて荒川河川事務所を視察しました。

12月9日

防災減災調査特別委員会にて荒川河川事務所を視察、24時間体制で岩淵水門を監視しているコントロール室にて説明を受けました。

仮に荒川が氾濫すると高島平地区は三メートルまで水没するとのことです。

荒川は明治までは隅田川が下流でしたが、水害により、20数年かけて昭和4年に工事が完了したそうです。

ちなみにロンドンの街区は写真のようにテムズ川が一番低いところにあり、建物は高台にあります。東京は荒川の他、何本もの高い川の周りに住宅があり、そのことを意識せずに生活している住民が多いそうです。

日本の土木が世界一の源流を見た思いです。

第4回定例会にて一般質問をしました。

11月27日

第4回定例会にて、以下について質問させていただきました。

- 女性が輝く社会づくりについて

- 高島平グランドデザインについて

-

教育・子育てについて

(1)がん教育

(2)危険ドラッグ対策

(3)中学生英語力アップのための英語検定無料化

(4)保育料について

-

高齢者の施策について

(1)板橋セーフティーネットワーク強化

(2)学校の体育館、トイレ洋式化

- リスク検診について

- 動物の殺処分0に向けて

- 障がい者施設について

- ホタル生態環境館について

-

地域問題について

(1)新高島平駅南自転車駐車場について

(2)旧高島第七小学校空き教室利用について

高島平UR住宅・高齢者向けモデルルーム内覧

11月26日

「高島平UR住宅にて高齢者向け住宅として機能性を向上させたモデルルームの内覧会がありました。

区内にお住まいの高齢者の方で、ホームなどの集団生活ではなく独立して住みたい方の申し込みが多く、今回のモデルチェンジが実現しました。

バリアフリーはもちろんのこと、見守り、緊急通報、安否確認等の生活支援サービスを受けることができます(家賃+サービス月額二人で54,000円)。

現在30戸のうち9割が契約済みになっていますが、家賃の他に生活支援や介護などすべてを含めると月額20万円ほどになります。

板橋区では低所得者向けの高齢者専用住宅がないことから、特別養護老人ホームの整備とともに、低所得者の方もご利用いただける住宅の整備も喫緊に進めていく必要があります。

いつまでも安心して暮らせる住宅施策。喫緊に取り組んでまいります。

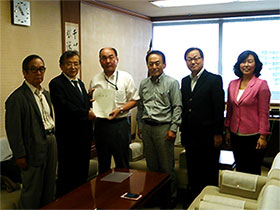

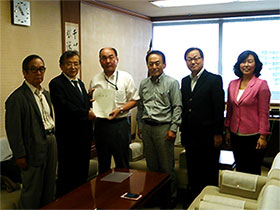

「高島平まちづくり要望書」を提出しました。

11月25日

「高島平まちづくり要望書」を坂本区長に提出しました。

11月27日に予定している一般質問でも区長に質問させていただきます。

要望書全文→

要望書全文→

北区中央図書館を視察しました。

11月19日

区議団4名で北区中央図書館にお伺いしました。

北区の図書館体制は15館体制で、板橋区の11館体制よりも充実しており、小中校の児童、生徒もしっかりと使用できるようになっています。

板橋区中央図書館の改築の参考にしたいと思います。総工費約20億で、国の土地を公園要地として買収できたのでコストを大きくおさえることができたそうです。

私は、今回の一般質問(11/27)にて、北区中央図書館についてふれ、質問させていただきます。

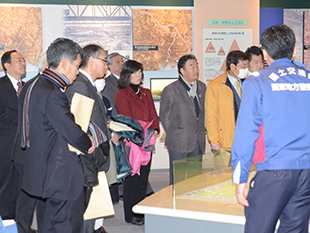

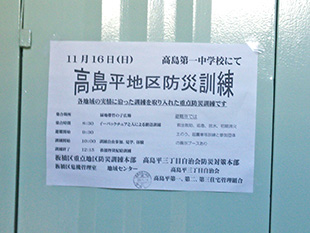

高島平地区防災訓練に参加しました。

11月16日

地域の約2000人の方が参加し、高島平地区防災訓練が開催されました。

また、さまざまな防災関係の企業も参加されていました。

集合場所に集まる前、地域拠点にて「イーバックチェア」の訓練も行われました。

「板橋区役所本庁舎南館落成式」に参加しました。

11月7日

「板橋区役所本庁舎南館落成式」に参加しました。

グランドオープンは来年四月予定です。

障害者支援施設「イクトスマイム」に視察で伺いました。

11月6日

障害者支援施設「イクトスマイム」に視察で伺いました。

入所状況は現在47名で、障がいの主な病因は、自閉症、ダウン症、脳性まひ等となっています。

また、施設利用者が自ら毎日パンを作り、販売しています。

このパンは「喫茶イクトス」で販売しているとのことです。

JAあおば・成増小学校を視察しました。

11月5日

区議団5名でJAあおば・成増小学校を視察しました。

JAあおば

JAあおばでは、板橋区の農業状況を視察。生産者の名前・顔の付いた野菜が売られていました。

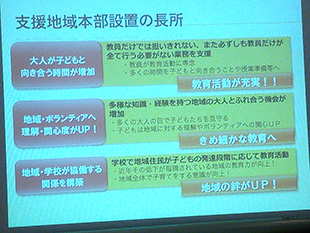

成増小学校

成増小学校では、学校支援地域本部での活動を視察しました。

平成27年度予算要望

10月1日

板橋区議団公明党は平成27年度予算として354項目の詳細要望を区長に提出しました。

中でも『産前産後のサポート』を新たに重点施策として要望。世田谷区の事例を参考に(1)産前・産後のセルフケア講座の開催(2)子育て支援ヘルパーの派遣(3)産後ケア事業の実施(4)産前・産後歯科健康診査の実施を求めました。

区長が提唱する「東京で一番住みたくなるまち」を実現するために、私ども板橋区議会公明党は生産年齢人口の定住化を促す政策として教育、子育て、女性の健康支援、高齢者の施策を重視し、特に、女性の社会進出を支援する「保育計画」、「介護保険事業計画」、働き盛りの世代と高齢者世代のための「いたばし学び支援プラン」は重要な事業計画と捉えています。

今後も行政と切磋琢磨し、区民の皆さまからの要望もしっかりと取り入れ、坂本区長の街づくりに全面的に協力して参ります。

区政功労者表彰式

10月1日

板橋区役所にて区政功労者表彰式に参加しました。

第4回高島平地域創造フォーラム

9月27日

第4回高島平地域創造フォーラムが大東文化大学の板橋校舎3号館で開催され、パネリストとして出席しました。テーマは「地域のみらいを考える」。

大東文化大学環境創造学部教授、高島平新聞社会長らによるパネルディスカッション1部に続いて板橋区区議会議員各会派によるパネルディスカッション2部が行われ、私は公明党を代表して2部に参加しました。「高島平学」「高島平グランドデザイン構想」を題材に、(1)高島平地域の「地域力」向上、(2)高島平グランドデザイン構想、(3)高島平地域の公共用地の活用方法についてディスカッションを行い、その後、質疑応答、総括が行われました。

板橋区文化文化団体連合会の団体要望

9月10日

本日、板橋区文化文化団体連合会の団体要望をお聴きしました。

今後の議会活動に取り入れてまいります。

危険ドラッグ対策の緊急要望を区長に提出

8月15日

6月26日に豊島区で発生した危険ドラッグを吸引し8人の死傷者を出した自動車事故は、社会に大きな衝撃を与えました。

豊島区や関係機関はこの事件を受け危険ドラッグへの対策強化に乗り出し、区独自の対策として、「違法ドラッグ・脱法ドラッグ撲滅都市宣言」を行いました。さらに危険ドラッグ販売店規制のための条例制定も検討しています。

そこで板橋区議会公明党は8月15日、周辺区からの流入防止と地域の安全強化のための緊急要望を区長に提出しました。

市議会議長研究フォーラム

8月6・7日

8月6日から7日にかけて、岡山県岡山市岡山シンフォニーホールで開催された「市議会議長会研究フォーラム」に参加しました。

1日目の増田 寛也氏による基調講演「人口減少時代と地方議会のあり方」では、人口減少の原因と現状、少子化対策の必要性、出生率の変化と人口動向の関係についてなどの説明がありました。

また日本の人口減少をくい止めるに、女性が20代後半で結婚、出産できるような社会環境の整備の必要性を強く訴えられました。

日本では2025年に出生率1.8、2035年に2.1が実現すれば人口は1億人弱で安定し、高齢化率も27%に抑えることができるそうです。

東京の出生率は全国最低の1.13と極端に低く、板橋区でも対策が必要と感じました。

日光市視察

7月30・31日

7月30日から31日にかけて、板橋区議団6名で日光市へ視察に行ってまいりました。

視察の目的は、「木材の使用と環境教育についての覚書」に基づき日光市から学校の改築で使用する木材を調達するにあたり、日光市の木材発注に関する行程と今後の課題などを調査することです。

7月30日

1.「木材の使用と環境教育についての覚書」における日光産木材について

日光市関係課長、日光市製材組合長、中心となった材木商社長などが出席し、今回の事業で提供した木材の規模・産地及び切り出しから製材・運搬の概要と課題の説明を受けました。

質疑応答では、木材資源を低コストで、かつ手間をかけず活用するためにはどうすれば良いか、様々な課題が見えてきたように思います。

2.製材所の現地視察

丸太から製材、圧縮加工、乾燥などの一連の行程を見学しました。

7月31日

1.湯西川・川俣・奥鬼怒川温泉観光協会

以前は、宿泊施設や土産物店で提示すると様々な割引が受けられる「湯西川・川俣・奥鬼怒川温泉友好パスポート」を板橋区民に発行していましたが、残念ながら現在その制度はなくなってしまっています。

観光協会では昼夜・季節を問わず大人も子供も楽しめるような工夫をしています。

そのために2か月に1回、旅館組合・企画宣伝(若者)で協議会を開催し、アイデアを出し合っているとのことです。

2.板橋区の森の現地視察

平成5年に旧栗山村(現日光市)から板橋区に分収造林の権利が寄贈され、誕生した「板橋の森」の木の生育状況を視察しました。

この森では熊が出るそうなので、大きな音を鳴らしながら移動しました。

見たところ、森の木はまだ十分に成長していないので、今すぐ木を使って何かをすることはありませんが、何か有効活用ができるように工夫してまいります。

ホタル生態環境館のあり方検討結果等についての説明会

7月31日

7月31日18時30分から板橋区所管課主催の「ホタル生態環境館のあり方検討結果等についての説明会」に参加しました。

終了予定は20時でしたが、21時まで区民の質問があり延長しての開催でした。

1月27日に調査をせず、夏まで待てばよかったのではないか、存続して欲しい、など、私も委員会で発言したり思ってきたことが、直接区民からも意見としてありました。

今後のあり方について所管課と連携を取っていきたいと思います。

「インフラ老朽化問題」講習会

7月24・25日

7月24日~25日に地方議員研究会の「インフラ老朽化問題」の講習会に参加しました。

日本のインフラは1970年代前後に集中して建設され、2020年以降に建て替え(更新)がピークを迎えることが問題視されています。

また、普通建設費を削って福祉費を増やしていることが公共施設の老朽化につながっている実情があることを学びました。

図書館は長期的には初期投資の10倍以上の費用が必要で、負担をするのは次世代であるとのことでした。これからの議会活動に生かしてまいります。

山形県天童市・山形市へ区民環境委員会の視察

7月17・18日

7月17日から18日にかけて、山形県天童市・山形市に常任委員会(区民環境委員会)の視察で行ってまいりました。

7月17日は天童市では「スポーツ振興基本計画について」学びました。スポーツは青少年の健全育成、医療費の削減、雇用創出などの経済効果を生み出したりします。

「活力あるスポーツタウン」を目指し、「天童市スポーツ振興基本計画」を平成18年3月に策定しました。板橋区ではスポーツ振興計画がないので、とても勉強になりました。

7月18日、山形市で「街なか観光の推進による賑わいの創出と商業の振興について」を学びました。

山形市は市街地の拡大、交通手段の自動車依存生活スタイルの変化とそれに合わせた大型商業施設の郊外進出により、中心市街地の空洞化、中心市街地居住者の減少を招く結果となりました。

そこで、中心市街地活性化の戦略として

(1)「七日町拠点」「第一小学校旧校舎拠点」「山形まるごと館」の新名所つくり

(2)観光ルートの作成

(3)市民、事業者が一体となってイベントを総合的に展開

など行い、歩行者通行量の増加、中心市街地の居住人口の増加などの結果がでています。

区民防災大学

7月13日

7月13日板橋区主催の区民防災大学 防災個別コース「要援護者関係講習」を受講しました。女性の防災リーダーが少ないとのことでしたので、地域の女性に声をかけ、4人で受講しました。

要援護者の位置付け・人数・対策、災害時要援護者(車椅子利用者・視覚障がい者)からの講話などありました。

東日本大震災では「障がいのあった方の死亡率が2倍だった」ことを教訓に板橋区でも町会・自治会・地域の支援者が1日も早く把握できる体制を作っていけるようにしていきたいと思います。

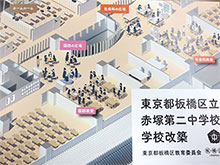

日光視察事前視察を行いました

7月10日

日光市(旧栗山村)との交流経過、および「板橋の森」について学びました。(写真上段)

その後、日光市の木材を使用した学校、赤塚第二中学校を見学に行きました。

木の香り、ぬくもりを感じ、素晴らしい教育環境を見学させていただきました。(写真中段・下段)

ホタル生態環境館を視察

7月9日

7月9日、区民環境委員を中心に、超党派でホタル生態環境館を視察いたしました。

現在、ゲンジホタルの羽化のピークは終わり、ヘイケホタルの羽化の時期に入ってるようです。

平成26年1月27日の調査に於いて、ゲンジホタルの推定個体数は23匹でした。

7月7日現在で見つかったゲンジホタルは60匹で誤差が出ていますが、やはり少ない印象を持ちました。

成虫になったホタルを捕獲し、順調に卵は採取できているとの事です。

今後、生態館は閉鎖予定になっており、このホタルの行方について不安が残ります。

岡山県倉敷市役所視察

6月26・27日

6月26・27日に板橋区議団5名で倉敷市役所へ行ってまいりました。(写真上段)

6月26日「スポーツ振興基本計画について」 (写真中段左)

倉敷市では平成19年から協議を重ね、平成23年1月に『スポーツ振興基本計画』が施行されました。

この基本計画は、スポーツの「する」「みる」「支える」を3つの柱とし、地域に住む人々が主体となって「誇るべきわがまち倉敷」を実現するための指針となるものです。

自治体独自のスポーツ振興基本計画は全国的にも珍しく、板橋区の今後のスポーツ施策の参考になりました。

6月27日「空き家等の適正管理に関する条例について」

市民からの陳情を受け本条例は、平成25年4月1日より施行されました。

本条例によって市は、問題の空き家に対して実施調査や立ち入り調査、助言、指導及び勧告、命令、命令に従わない所有者の公表などができるようになりましたが、所轄が複数の部署にまたがる為、運用が難しい面があるようです。

板橋区でも公明党は積極的に空き家・空き地問題に取り組んでいますが、同じ空き家問題でも地方と板橋区では事情が異なるところもあり、今後倉敷市の条例の成果を冷静に見極める必要があります。

6月27日「歴史的景観の保全について」(写真下段)

倉敷市では、早くから歴史的街並み保存の意識が芽生えていたこともあり、昭和43年に倉敷市伝統美観保存条例、昭和53年に倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例、さらに平成12年には倉敷市美観地区景観条例を制定するなど、住民と共に歴史的景観の保全を図ってきました。

今回の視察で、倉敷市が他市の不動産や企業参入に対して、景観を守る姿勢を崩さず、住民と一体となって、街並み保全に取り組んできたことが良くわかりました。

また、大原孫三郎をはじめとする倉敷市の実業家の方々が、文化都市を目指した街づくりに大きく貢献されたこともわかりました。

板橋区でも平成23年9月22日より「板橋区景観計画」の運用を開始しています。

都市建設委員会でも景観に関する陳情を受理していることもあり、土地評価に大きな影響のある本計画についても注視していきたいと思います。

志村消防操法大会

6月15日

6月15日志村消防操法大会に参加しました。

板橋区の火災件数は昨年の51件より2件減っています。

地道な訓練を行っている消防団の皆様には感謝申し上げます。

平成27年度予算要望提出

6月2日

6月2日に、平成27年度予算要望を坂本区長に提出しました。

板橋区は東京で一番子育て支援と教育が充実している住みやすい街ですが、働く女性を支援する社会基盤の整備はまだ不十分です。そこで保育園の待機児童解消の他、大項目で6点を重点として要望しました。

- 平成27年度中に保育所待機児童ゼロを実現

- 早急な空き家、老朽家屋・空き地対策の実施

- 放課後無料塾の予算化

- 非構造部材の落下防止と学校体育館専用トイレの改修・洋式化の実施

- いじめ防止条例及び実行性の高い、いじめ防止計画の策定、板橋区いじめ問題対策連絡協議会の設置

- 特別養護老人ホームの増床、障がい者施設の併設等を盛りこんだ第6期介護保険事業計画の策定及び実施

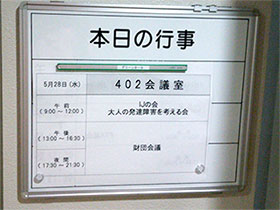

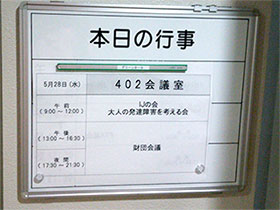

大人の発達障害を考える会

5月28日

5月28日にIJの会主催の「大人の発達障害を考える会」に参加しました。

内容は、

・自閉症 国際的な取組みの動向 ニューヨーク会合報告

・調布市の「発達障害者支援事業」に見る取組み報告

・参加者ディスカッション

でした。

「板橋区の問題点」や「発達障害者の居場所・相談場所が必要で支援センターが必要」ということがわかりました。そして「今すべきこと」も考えていこうと思いました。とても勉強になりました。

時事通信講習会

5月22日

5月22日に時事通信プレミアムセミナーの講習会「マイナンバーで社会はどう変わるのか~社会保障の明日を探る~」に参加しました。

1.「マイナンバー制度~その概要と活用について~」

内閣官房 社会保障改革担当室 参事官 阿部知明 氏

社会保障・税番号制度の導入趣旨や地方自治体の導入スケジュール、個人番号の利用範囲など説明がありました。

2.「高齢化に備える~社会保障制度改革が目指すもの~」

慶応義塾長 社会保障制度改革国民会議 会長 清家篤 氏

高齢化の備えるため以下のような説明がありました。

(1)高齢化の緩和 少子化をなんとかする出生率を2に目指す(現在1.41)

(2)労働者人口を増やす⇒既婚女性・高齢者

(3)社会保障制度を変える

今後の議会活動に生かしてまいります。

平成26年度第1回特別区議会議員講演会

5月21日

平成26年度第1回特別区議会議員講演会に参加をしました。テーマは「人口減少時代の地域づくりを考える」です。

講師は明治大学の加藤久和先生です。

東京への人口流入が続いている現状が東京の少子化の原因になっている、との説明がありました。

未婚率が低く、出生率が高い江戸川区などは「子育て施策」に力を入れている結果がでていることを知りました。

板橋区でも参考にしていきたいと思います。

議会報告会

5月19日

23区初の議会報告会を開催しました。議会活動を区民の皆さんに知っていただくことが目的で議員が会場整備や受付、案内などすべて行いました。

私は「受付」の担当でした。

区民の方や他区の議員などを含めて250人弱の方々に参加いただきました。

約2時間の報告会で議員が議案を採決するまでの流れや、各常任委員会委員長から直近の定例会で審議した内容の説明など行いました。

質疑応答ではコミュニティーバスやホタル環境館など質問がありました。

今後も開催して欲しい、などの声もあり大盛況で終了しました。

板橋区主催「防災リーダー講習」

5月17日

5月17日に板橋区主催の「防災リーダー講習」を地域の女性の方々と受講しました。

防災意識の向上、日頃の備えなど学びました。

本日学んだことを地域へお知らせして、被害を少なくしていけるようにしてまいります。

第1回「かりんグループ」集会

5月13日

5月13日にしばグループの女性委員で構成された「かりんグループ」として第1回の集まりがありました。

今回のテーマは「介護予防」です。

公明党女性局が推進している「ロコモ対策」を私から説明させていただき、ロコトレや指遊びを行いました。

第1回ということもあり、40人位の参加者を予定していましたが、当日は61人もの方にご参加いただき「楽しかった」との声をいただきました。

今後も地域貢献として継続していきます。

右写真は女性委員代表のあいさつの様子です。

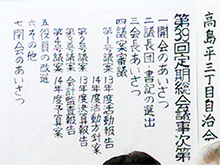

高島平三丁目自治会第39回定期総会

5月11日

5月11日に地元、高島平三丁目自治会で第39回定期総会が開催されました。

今回、会長が交代し新たな体制で出発しました。

定期総会に引続き、懇親会が行われました。

私は役員としてお手伝いしましたが、来賓としてもご挨拶もさせていただきました。

高島平駅に向かう横断歩道の青信号の時間延長を報告させていただきました。

第一回市町村議会議員特別セミナー

5月8・9日

5月8・9日の両日、「平成26年度第一回市町村議会議員特別セミナー」に参加しました。

・消費税の導入と日本経済

・これからの政治の行方

・地方議会制度改革の方向

・合併自治体、過疎広域自治体の抱える課題とその対応

について勉強しました。

地方議会制度では、政務調査費や議員定数について学んで参りました。

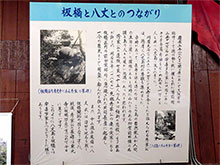

八丈島視察

4月22・23日

4月22日・23日に板橋区議団7名で八丈島に視察へ行きました。

22日には八丈島新庁舎にて「他自治体との交流施策・クリーンアイランド構想・新庁舎」の説明をしていただきました。

次に「八丈島歴史民俗資料館」へ行きました。ここでは「板橋と八丈とのつながり」を学ぶことができました。

えこ・あぐりまーと、地熱館、風力発電を利用した再生可能エネルギーも視察しました。大変勉強になりました。

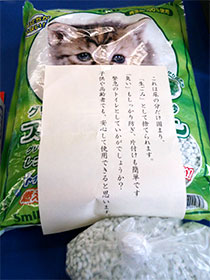

市民講座「地域で出来る減災の知恵」

4月20日

4月20日、地元・高島平三丁目自治会で市民講座を行いました。

今回のテーマは「地域で出来る減災の知恵」です。

防災グッズの展示を行いました。

展示では、防災用のトイレもありました。その中でとても良いアイデアのものがありました。

猫用のトイレの猫砂を人間用のトイレに代用するものです。

1回分をビニールに入れて使用することにより、消臭効果もあり値段も安くすみます。

防災用に用意しようと思いました。

板橋いきいき講演会

4月12日

地元支持者の方々と、板橋いきいき講演会「運動器の大規模疫学調査からの教訓、そしてスロートレーニングの原理と実際を学ぶ」に参加しました。

ROAD(大規模疫学調査)から、40代から対策が必要、通常の筋トレよりスロートレーニングが体に良い事も学びました。

ロコモは痛みがないことから、進行に気づかないため、早期の対策が大切です。

とても勉強になりました。

高島第五小学校の卒業式

3月25日

高島第五小学校の卒業式に参加しました。

卒業証書授与前に「将来の夢」を語り、「警察官になって事件をすぐに解決したい」

「弁護士になりたい」「バスケの選手になりたい」など、たくさんの夢を聞かせてくれました。

中学生になっても、夢に向かって頑張って欲しいと願いました。

板橋Ctiyマラソン

3月23日

3月23日に板橋Ctiyマラソンが開催されました。

ゲストに有森裕子さんを迎え、約1万7千人の方が参加されました。

天候にも恵まれ、大盛況でした。小学生の部門もありました。

高島第三中学校卒業式

3月19日

3月19日、高島第三中学校卒業式に参加しました。

感動的な卒業式でした。友達との別れを惜しんで涙が止まらない卒業生がいて、いつまでも純粋な心を忘れないで欲しい、と願いました。

2014年シニア女子レスリングワールドカップ大会

3月16日

3月16日、区内小豆沢体育館で行われた2014年シニア女子レスリングワールドカップ大会に参加しました。板橋区における初めての国際スポーツ大会であり、世界のトップ選手たちが国別に分かれて、団体戦で世界一を競いました。

吉田選手に白熱しました。

日本全員の勝利を見ることができ、感激しました。

介護施設の見学

3月11日

地域の方と、高島平4丁目に2月1日OPENしたばかりの介護施設を見学をしました。

この施設は、グループホームと小規模多機能を併設しています。

とても勉強になりました。

板橋区防災訓練

3月9日

板橋区の防災訓練があり、私は地元高島平三丁目自治会から参加しました。

自治会長のあいさつから始まりました。

上段中央の写真は煙体験している様子です。

AEDの説明ではたくさんの質問がありました。

地域からは60人位の方が参加されました。

鎌田實氏の講演会に参加しました

2月14日

大雪でしたが、医師で作家の鎌田實氏の講演会に参加しました。

講演場所の衆議院議員会館も吹雪いていました。

「〇に近い△を生きる----これからの時代に必要な△の生き方とは」をテーマに

日本人の健康や長寿の秘訣を考える上で「絆」「生きがい」が重要であると話されました。

一方で、TTP交渉など日本が現在、抱えるさまざまな政治課題について賛成と反対、〇か×かの意見に分かれている点を指摘。

「〇に近い△を見つける必要がある」として公明党の果たす役割に期待を寄せてくださいました。

これからの予算審議に役立ててまいります。

第16期自治政策特別講座「地域再生のための予算審議へ」

2月9日

第16期自治政策特別講座「地域再生のための予算審議へ」に参加しました。

具体的には下記の内容です

(1)新公会計制度の導入ー財務書類の読み方・つくり方と活用の課題

兼村高文 明治大学大学院教授

(2)予算審議と議会ー自治の確立に向けて

竹下譲 自治体議会政策学会会長

これからの予算審議に役立ててまいります

高島第五小学校40周年記念式典に参加しました

2月8日

2月8日 高島第五小学校の40周年記念式典に参加しました。

大雪の中ですが、子供たちは元気な姿でした。

手作りの作品で体育館がいっぱいでした。

渋谷区植物センター訪問

2月5日

2月5日午前中は渋谷区の植物センターを訪問しました。

ここは公社の第3セクターで運営されており、年間6千万円の予算で運営費は2千万円。経費は4千万円です。そのうち職員は5名おります。

地域のボランティアも積極的に参加して、幼稚園児、保育園児の環境教育が積極的に行われています。

東京で1番小さな植物園をコンセプトに1品種1品を展示しています。

天井からはミストが出ています。亜熱帯の温度と殺菌消毒がされているので、必ずしもホタルにとって住みやすい環境ではありません。

その植物園の中に、小さなせせらぎがあります。「春の小川」の童謡は渋谷区が発祥の唄で、この植物園にその小川の再現を行いホタルを飛ばして区民を楽しませていたところ、自然にホタルが孵化して毎年50匹前後が羽化するようになったとのことです。

しかし、それだけでは遺伝子が濃くなり奇形が出てくるので、それ以外に1千匹は事業者の方から提供を受けているそうです。

その事業者の委託費用は約160万くらいになります。

ホタルをみにくる人は年々増えて、昨年はほぼ1万人になったそうです。お金をかけずに職員と地域ボランティアの力で行政評価は上がって来ています。

津市高野尾町の赤塚植物園

1月31日

1月31日の午前中は津市高野尾町の赤塚植物園にお邪魔しました。

ここも板橋区のノウハウの支援を得て完成した15メートルのせせらぎです。

支援を受けたノウハウとしてはホタルが蛹になるため上陸する腐葉土と成長する川床の形成です。

毎年千匹前後が自然に増えています。カワニナも自然に増えているようです。

屋外のため遠くに飛んで行かないように夏には天幕をはるそうです。

午後は宇治市植物公園を訪問しました。

面積が10ヘクタールもある大変に大きな公園です。その中に35メートルのホタルのせせらぎがあります。毎年200匹前後が羽化します。カワニナもホタルも一度飼育しただけで毎年自然に増えています。

せせらぎのイニシャルコストは800万です。

ここのせせらぎは毎秒5センチメートルでゆっくり流れるように工夫されています。

毎年ホタルナイトと銘打ち夜のホタル観賞を実施して、

来場者が1万5千人から2万5千人へと増え、大盛況を呈しています。

もともとの源氏と平家の合戦があり、源氏、平家ボタルの由来がこの宇治市です。

ホタルを復活させた板橋区への感謝は大変なものがありました。

三重県伊勢市ホタル飼育施設の視察

1月30日

1月30日 三重県伊勢市ホタル飼育施設へ区議団7名で行ってまいりました。

伊勢市五十鈴川のホタル飼育の視察に訪問しました。板橋区の職員の方の土壌改良のノウハウの支援を受けています。

ノウハウの支援を受けた場所は手前の砂利の部分です。

この砂利の下を通ることによって水質がある程度濾過されているそうです。

隣からは生活排水が注ぎ込んでいます。

ここのホタル飼育は屋外の河川敷きを県の許可を得て水路を造作しています。

以前はホタルは飛んでいませんでしたが、平成22年から200匹程度孵化しています。

ここでの新しい発見はホタルは清流でなくても孵化するという事実です。

餌のカワニナ自身が適度な栄養のある所でないと育たないということです。

清流過ぎでもなく、濁っていてもなく適度な状態がホタルの生存する環境です。

この水路はボランティアの男性が一人で造作したものです。

手を怪我されているのは手ぼりの結果です。

その情熱には敬意を表したいと思います。

昨年の夏には県の委託を受けた土木事業者が水路の両脇の葦を刈ってしまったことにより、ホタルは跳ばなくなったそうです。

暑い日には芦の蔭に隠れていたものが、心ない作業でホタルの生息地を奪ってしまったことが痛恨の出来事であったそうです。

ホタルの飼育施設は都会特有のものです。

カワニナがいる環境があればホタルはどの場所でも復活することができます。

板橋区の土壌改良のノウハウは地方での復活には役にたちます。

都会での飼育については足立区の例にあるように決定的な技術ではないようです。

足立区生物園へ視察

1月29日

1月29日午後、足立区生物園へ視察に行きました。

生物園のテーマは「ふれあい、いのち、共生」です。今改修工事中で特別に館内も見学させて頂きました。

何度も閉鎖の危機にあいながら、職員の頑張りで自主製作の行動展示で来館者を平成24年度には16万人の入場者を突破させ、新年度からは指定管理者の制度で更なる飛躍を目指しています。

館内では職員の自主製作のリスのトンネルには大変に工夫がありました。チンチラのゲージではドームの中からチンチラの視点で見れるようになっています。

ホタルのせせらぎも30年前に職員達が手作りで作ったものが今でも使用されています。特徴は木炭のホタルストーンを使用しています。

この石を使用することにより、複雑な土壌造りや管理や特許が必要ありません。カワニナも養殖しています。

多摩動物公園で教わったノウハウを継承し、100パーセント民間委託で30年間運営しています。

板橋区でもホタル生態環境館があります。運営方法などとても参考になりました。

杉並区のチャレンジ就労の視察

1月29日

1月29日午前中、杉並区のチャレンジ就労の視察へ区議団3名で行きました。

杉並区は19名も非常勤で雇用し、確実に正規雇用につなげています。

板橋区は臨時職員の取り組みで僅か2名。

場所は学童跡地と障がい支援課の事務所に作業所を設置しています。

外の作業所に発注をする分は減りますが、自前で障害者の方に仕事を出してる杉並区は東京一、日本で一番の取り組みです

板橋区肢体不自由児者父母の会「新春のつどい」

1月25日

1月25日 板橋区肢体不自由児者父母の会「新春のつどい」に参加しました。

今年は2人が新成人になられました。おめでとうございます。

20年を振り返って、親御さんが涙ながらに語っていました。

計り知れないご苦労があったと思います。

成人式に参加しました

1月13日

1月13日、成人式に参加しました。

昨年は大雪で、お天気を心配しましたが今年は良いお天気で良かったです。

今年も「お笑い3組」の出演がありました。

新成人の初々しい決意を聞かせていただきました。

志村消防団始式に参加しました

1月11日

1月11日、志村消防団始式に参加しました。

各表彰の後、区長挨拶・新団員決意表明など厳粛に始式が行われました。

無事故での活動・大活躍をお祈りいたします。